ラニトメヤ・バリアビリスの飼育・繁殖情報

ラニトメヤ・バリアビリス

(熱帯域のカエル)

気をつけたい

※上記はGoogleMap上での代表地域を示したものです。厳密な生息範囲ではありませんので、参考情報までに。

主な特徴

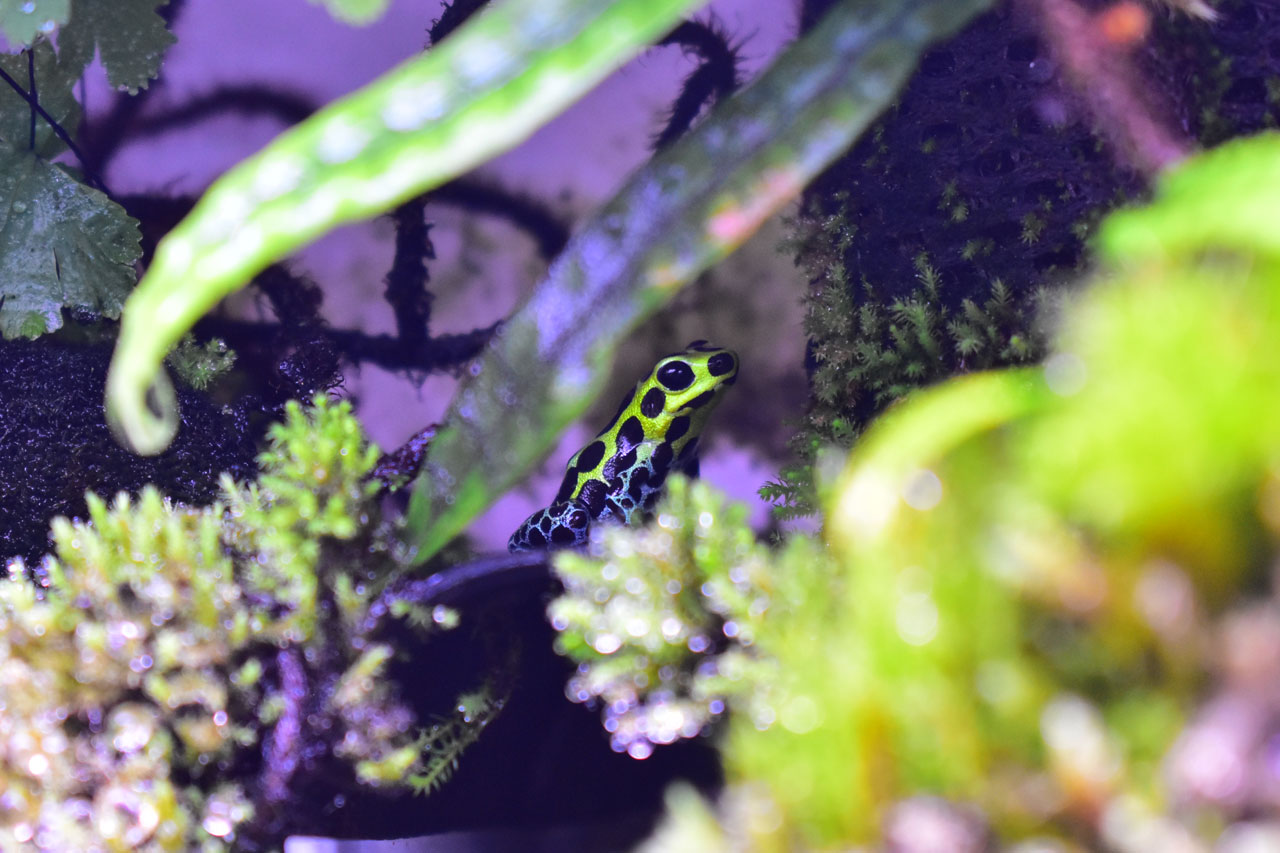

「ラニトメヤ・バリアビリス(Ranitomeya variabilis)」、和名「バリアビリスヤドクガエル」は熱帯雨林、中~高層部の樹上環境で生息する超小型のカエルです。

いくつかタイプがありますが、頭部が黄色~緑、そして足部は水色と美しいグラデーション体色を持ち、その上から黒いスポット状模様が入るものが多く流通します。種名の「バリアビリス(variabilis)」は斑紋の変異を表しており、その模様は個体差が大きいです。

メタリック感のあるグラデーションが非常に美しく、2015年から2020年にかけて爆発的に飼育者が増えました。飼育もしやすいことから今では最も代表的な小型ヤドクガエルと言えます。

テラリウムケージに入れると隠れたままになりやすいRanitomeya属(ラニトメヤ)ですが、本種はその中でも比較的前に出てきてくれる種であり、観察しやすいのも人気ポイントと言えるでしょう。

モルフ(バリエーション)

Southern(サザン)

ペルー共和国北部のモルフで、頭部から足先にかけて緑がかった黄~緑~水色のグラデーションなのが特徴です。

スタンダードなモルフであり、市場に流通しているバリアビリスはほとんどこのモルフであります。見た目からも記載論文のタイプで、そういう意味でも基準型といえるでしょう。(本記事の写真は全て本サザンです)

飼育ポイント

飢えさせずエサ虫を与えすぎないようにするのがコツです。慣れるまではしっかり向き合うこと。

「バリアビリスヤドクガエル」は樹上性ヤドクガエルの中では、最も飼育しやすい種としてあげられますので、融通範囲は比較的広い方です。温度・湿度などはあまり気にせず、水苔などによる濡れ場所があれば環境面は大体OKでしょう。

唯一気をつけるポイントとして、給餌が雑だとストレスで拒食になりますので、丁寧な給餌を心がけて下さい。(特にプラケース飼育)

飢えさせず与えすぎないこと

カエルとしては超小型種でありますため、やはり飢えには注意が必要です。アマガエルだと1週間程度エサ抜きできますが、2cmぐらいの小型ヤドクガエルではそうもいきません。

ここで難しいのが与えすぎてカエルにまとわりつくようになってしまうと、ストレスでそのまま拒食に入ってしまうため、飢えさせず且つ虫を与えすぎないことが一番の注意ポイントになります。(特に本種は動きの活発なキイロショウジョウバエがメインとなるため注意が必要)

しばらく給餌時はまず少量のみを与え、ちゃんと食べてくれることを確認した上で、少しずつ小出しにして時間をかけて与えます。そうすればどの程度で満腹になるのか把握でき、小出しにすることで食べ残し量も大幅に減らせます。

慣れてくれば1日1回でエサやりは十分ですが、落ち着くまでは1日1~2回与える方が良いでしょう。くれぐれもエサ虫はまきすぎないよう注意。

テラリウムかつケージが大きければ失敗は少なめ

30cm×30cm×30cm以上の広さがあり、高台や足場のある立体的なレイアウトであれば、エサをまきすぎても逃げ場があるため給餌ミスが致命的になりません。むしろエサ虫が各所に散らばり、テラリウム内に湧いた虫も含め好きなタイミングで食べれることで、2~3日に1回の給餌でも維持可能というメリットすら出来ます。

20cmぐらいの小さなプラケースでも十分飼育可能ではありますが、エサやり時のミスが深刻になりますので、しっかり観察かつ真面目な給餌を行うことを必須として下さい。

そのほか、基本的な飼育方法は以下をご参照下さい。

繁殖

容易です。産卵場所を用意してあげましょう。

調子よく成熟した雌雄がいて産卵場所を用意できれば、繁殖は容易です。

現地では雨季で産卵しますが、日本では特に台風シーズンや梅雨時期に繁殖行動を起こしやすい傾向があります。

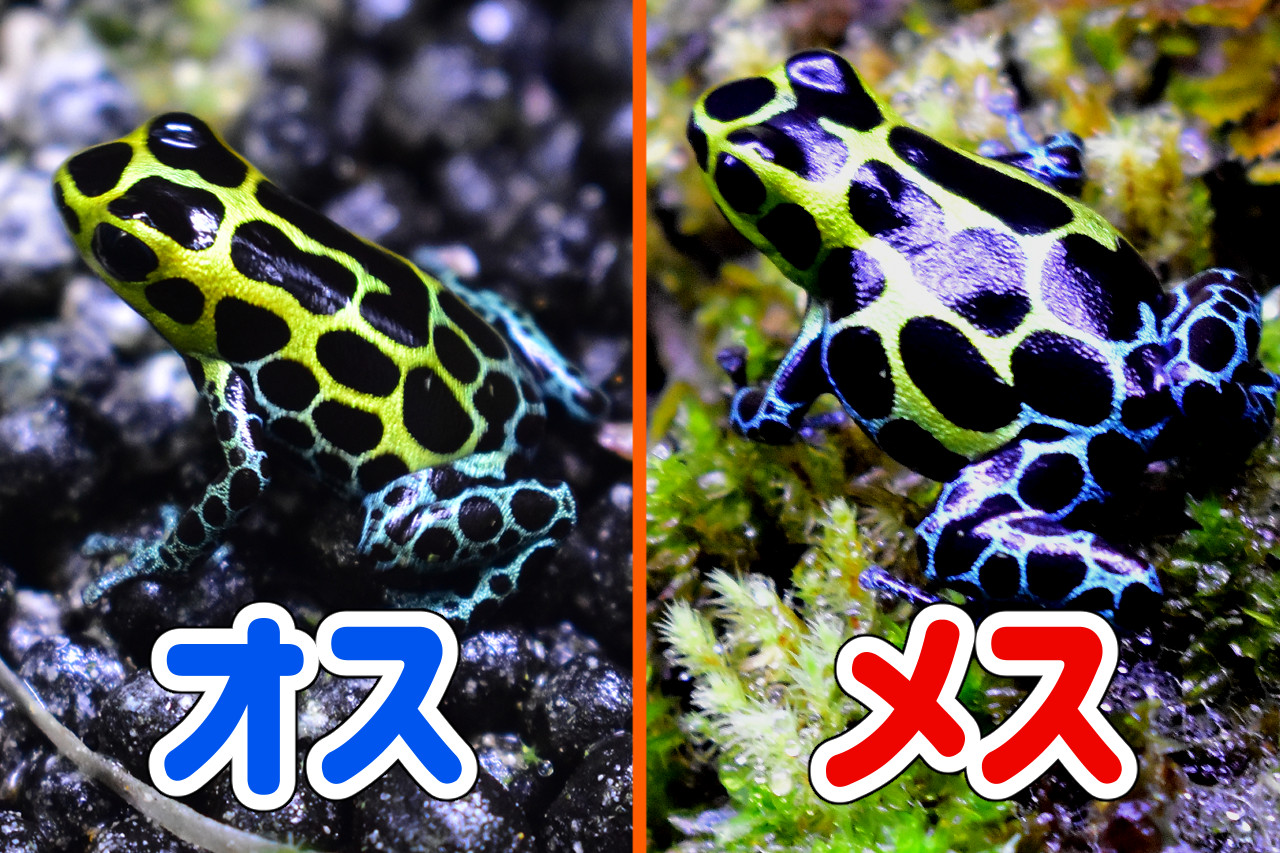

雌雄の違い

明確な性的2型はありませんので、雌雄判別はやや難しめです。ただしフルアダルトになれば体格から推測しやすくなります。

メスの方がやや大型化し、抱卵するとお腹が膨らみがモッチリしてくるためその点で判断します。

対してオスはスリムな体型をしているほか、背中が曲がる位置(腰)がややお尻寄りになってる点も判断ポイントです。(これによりオタマジャクシを背中に乗せやすくなっています)

なおオスは発情するとメイティングコールを発しますが、機械が出す微細な「ジー・・・ッ」という音テイストで「ジゥ・・・ジゥ・・・」とかなり控えめなので気づきにくいです。

産卵場所の用意

現地では樹上に着床したタンクブロメリア類の葉の間など、床がツルツルして狭い場所で行っています。

よって飼育ケージ内に小型の「タンクブロメリア類(ネオレゲリアやフリーセアの一部)」を植える他、「タッドプール」などのブロメリアの葉を模した繁殖シェルターを用意しましょう。

繁殖の流れ

産み付けられた卵は2週間ほどで孵化します。

オス親はオタマジャクシを背中に乗り込ませ、背負ったまま水場を探し回ります。プリンカップなど小さな容器に水を貯めておけば、親がオタマジャクシをリリースするため、都度回収して育成していきましょう。

以下2つの写真は同じヤドクガエルであるキオビヤドクガエルでのオタマ運搬風景です。

さてバリアビリスヤドクガエルのオタマジャクシは元が小さいだけあって、非常に小さいです。

回収したオタマジャクシは熱帯魚用の人工飼料を砕いて与えて育成し、およそ2~2.5ヶ月程度でカエルへと成長します。

その他・補足情報

かなり広域分布種

元はペルーの一部地域に生息とされていましたが、現在はかなり広範囲にわたって存在している種と認識されています。

2011年の研究論文で「Ranitomeya ventrimaculata(ベントリマキュラータ)」とされていた多くのタイプが、1988年に記載されたバリアビリス種とすべきではないかと判断され、分布域はペルーに加えエクアドル・コロンビア・ブラジルへと拡大されました。更に2022年の研究でも同じように「Ranitomeya amazonica(アマゾニカ)」の一部タイプがバリアビリスと判定され、これによりフレンチギアナまでも生息域拡大することになります。

種名の「バリアビリス(variabilis)」は斑紋の形・大きさの変異を表して付けられましたが、分布域が広く地域変異が大きいという意味でも、非常にマッチした名前だと言えるでしょう。

さて日本にも多くのモルフが来て欲しいところですが、残念ながら「サザン」モルフ以外は同じペルー由来の「Borja Ridge」が稀に出るぐらいです・・・。過去「ハイランド」も流通していましたが、見た目がサザンとほぼ同じで飼育難易度が上がることから、現状は全く流通していません。(2025年)

「前に出て観察しやすい」と評されるが、過度な期待は禁物

バリアビリスヤドクガエルは図鑑や個人の飼育感想では「比較的前に出てくれる」と評されることもありますが、それはあくまで樹上性小型ヤドクガエルの中でという前提があります。

中~大型ヤドクの「比較的前に出てくれる」とは雲泥の差ですので期待はしすぎないこと。

エサの気配を察知すると前に出てきてくれますが、基本的にはテラリウムの中に隠れていて、前にいても扉をあけるとすぐに隠れる個体が多いです。

Ranitomeya属の中では比較的前に出やすいですが、中~大型ヤドクと比べると「シャイ」と表現した方が近いでしょう。

常にケージ内の見やすい位置で陣取ってほしいのであれば、Ranitomeya属は向いてないかもしれません。

.

おたま商会では自家繁殖させたバリアビリスヤドクガエルを販売しております。是非一度ご覧ください。

ブログでのレビュー/批評も歓迎!

参考文献

- 1988. HELMUT ZIMMERMANN & ELKE ZIMMERMANN. "Etho-T axonomie und zoogeographische Artengruppenbildung bei Pfeilgiftfröschen (Anura: Dendrobatidae)"

- 2011. JASON L. BROWN, EVAN TWOMEY, ADOLFO AMÉZQUITA, MOISÉS BARBOSA DE SOUZA, JANALEE P. CALDWELL, STEFAN LÖTTERS, RUDOLF VON MAY, PAULO ROBERTO MELO-SAMPAIO, DANIEL MEJÍA-VARGAS, PEDRO PEREZ-PEÑA, MARK PEPPER, ERIK H. POELMAN, MANUEL SANCHEZ-RODRIGUEZ, KYLE SUMMERS. "A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae)".

- 2022. Morgan R. Muell, Germán Chávez, Ivan Prates, Wilson X. Guillory, Ted R. Kahn, Evan M. Twomey, Miguel T. Rodrigues, Jason L. Brown. "Phylogenomic analysis of evolutionary relationships in Ranitomeya poison frogs (Family Dendrobatidae) using ultraconserved elements".

この記事へのコメント