【エサ】ショウジョウバエの概要。培養方法と使い方

公開:

更新:

エサに使用する「ショウジョウバエ」についての概要と、増やし方およびキープ方法、エサとして使用する上でのポイントなどを解説。

エサ用ショウジョウバエのメリット

エサ用として飛ばないように品種改良されたショウジョウバエがあり、上陸したての子ガエルや小さな虫をこまめに食べるヤドクガエル・アデガエルに好まれて使われます。

メンテナンスフリーで増やしやすいことが一番のメリットで、エサとなる培地と足場を入れておくだけで親をキープできる上、勝手に増えてくれます。

ピンヘッドのコオロギもメジャーな極小エサですが、「ピンヘッド」で売られていても実際にはSSサイズのコオロギを渡されることも多く、信頼できるお店が近くに無い場合は安定しません。

ショウジョウバエは基本的に自給自足のエサなので市場に影響せず供給でき、コストもピンヘッドコオロギ買い切りよりかは断然安くなるメリットがあります。

特にヤドクガエルにおいてはショウジョウバエで十分栄養を接種することが可能なので、ヤドクガエル飼育にはキーアイテムとも言えるでしょう。

ショウジョウバエの種類

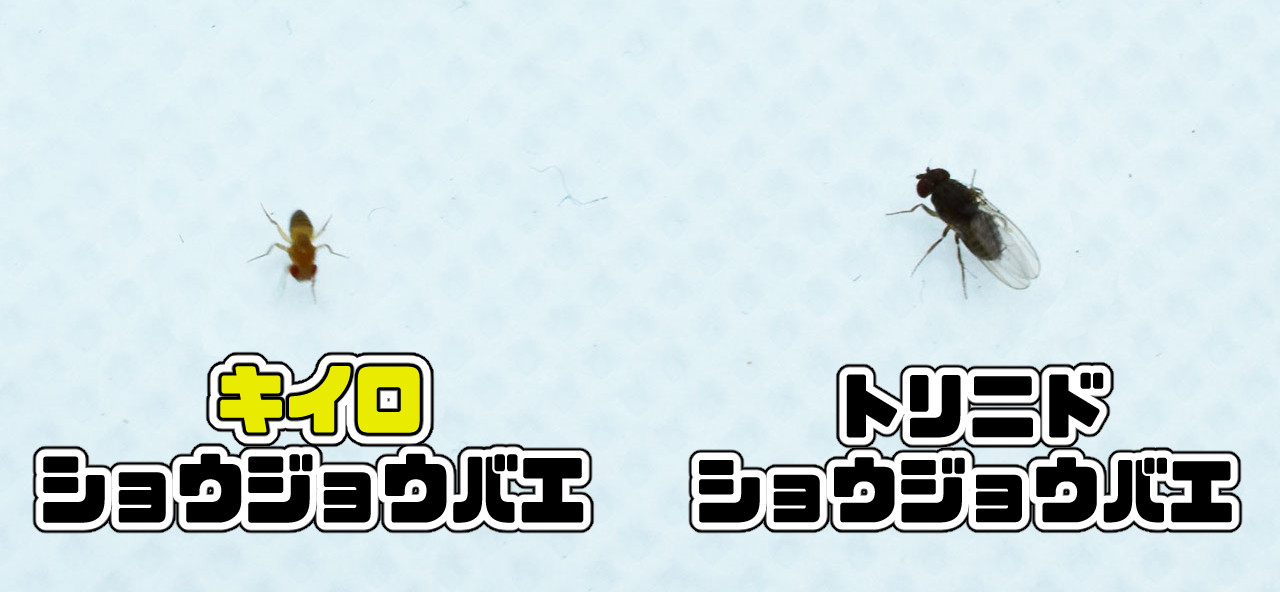

日本でエサ用として使用されるショウジョウバエは「キイロショウジョウバエ」と「トリニドショウジョウバエ」の2種類があります。

用途や自分の育成環境にあったものを選びましょう。

キイロショウジョウバエ

日本にもいる「キイロショウジョウバエ(Drosophila melanogaster)」を品種改良し、羽を無くして飛べなくしたものです(ウィングレス)。

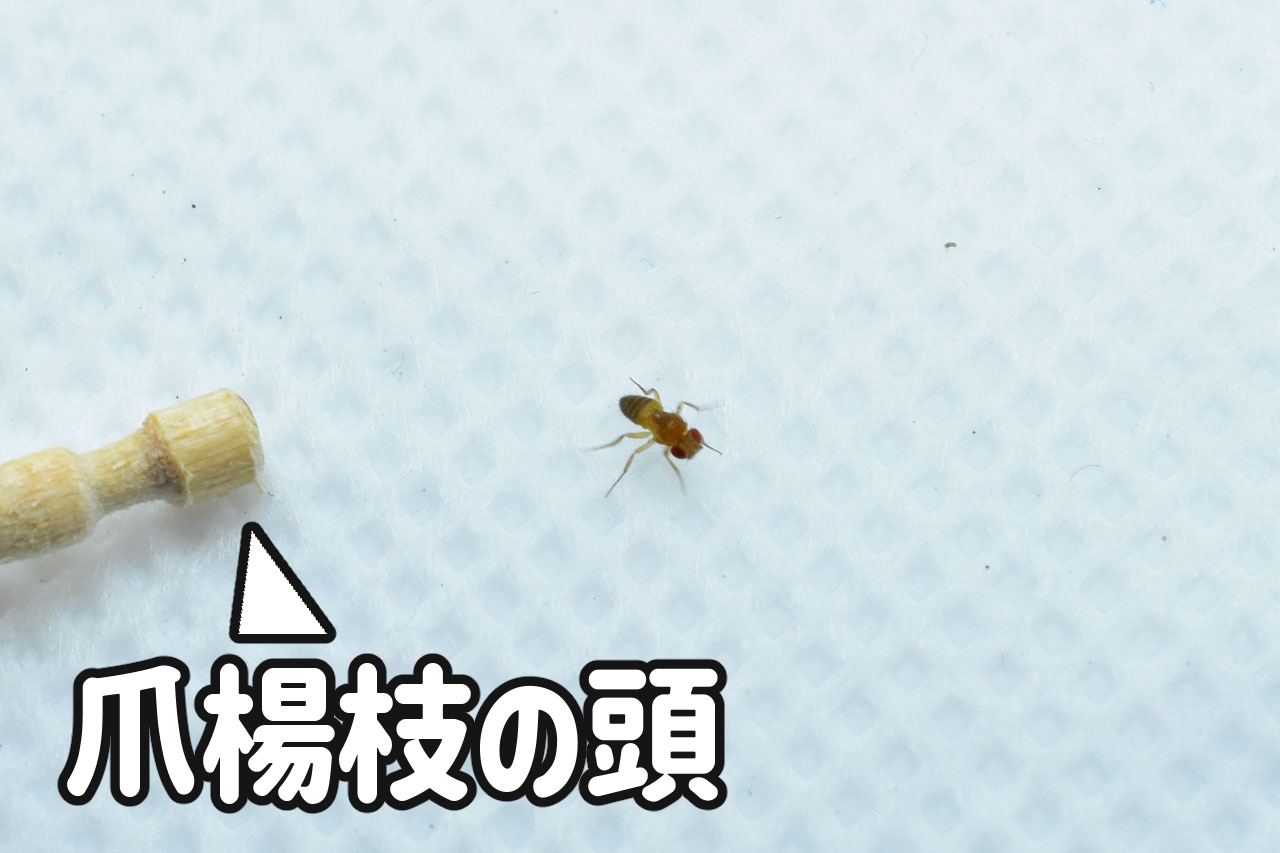

大きいもので体長2mmぐらいと2種類のうち小さい方になります。

キイロは非常に簡単に増やしやすいのが特徴で、成虫は羽化してすぐに卵を産むことができ、親を入れて最短10日ぐらいでまた成虫が出てくるという驚きのサイクルスピード。

また日本にもいるハエということから低温耐性もあります。

特にラニトメヤ属などの非常に小さなヤドクガエルや、中~大型ヤドクガエルの子ガエルにはこちらが定番です。

- 小さめのショウジョウバエ

- サイクルは12日間

- 増やすのが非常に簡単で、培養はまず失敗しない

- 羽なし(ウィングレス)

トリニドショウジョウバエ

「カスリショウジョウバエ(Drosophila hydei)」を品種改良し、羽を動かせなくして飛べなくしたものがトリニドショウジョウバエです。(フライレス)

体長3mmとサイズが大きく、上陸したての子ガエルや中型~大型のヤドクガエルなどに使用できます。よってかなり幅広くエサとして適したサイズなのがメリットです。

ただしキイロと比べた欠点として繁殖難易度に壁があること。

羽化した新成虫が卵を産むまでの「成熟期間」が5~7日ほどあり、この間にエサ培地がカビたり親がダニに襲われてしまうと卵を産みません。よってトリニドは部屋がカビっぽかったりダニが多い環境だと培養が困難になります。

(キイロは成熟期間が無くすぐに卵を産むので失敗することがない)

新成虫を入れて次の新成虫がとれるまでのライフサイクルは21日ほど。そのほか低温だと死滅してしまうので何らかの加温が必要です。

- 大きめのショウジョウバエ

- サイクルは21日間

- 成熟期間があり、その間に成虫・培地がダメになると培養に失敗する

- 低温に弱く、大体20℃以上の温度が必要

ショウジョウバエの培養方法

最も定番のハエ培地(エサ)は「レパシー スーパーフライ」でありますので、これを使ってハエの培養方法を解説していきます。

培養カップはフタができるものを使いますが、沸騰したお湯を注ぐため耐熱タイプのものを用意して下さい。100円均一のプラカップでも使えなくはないのですが、熱でひしゃげてしまうので、取り扱いには注意が必要です。

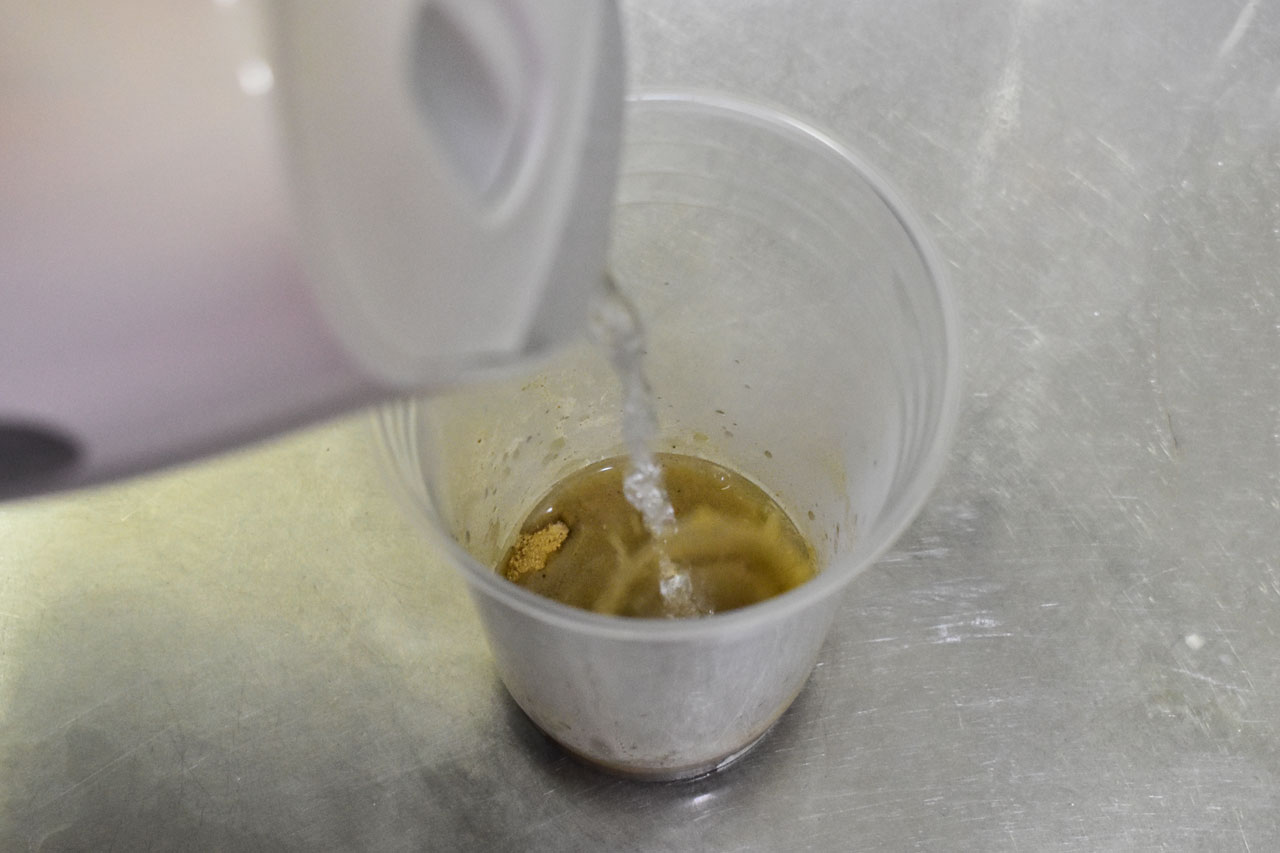

培地を容器に入れ、お湯で混ぜる

培地をカップなどの容器に入れ、混ぜ棒などで沸騰したお湯と混ぜます。

このカップなら付属スプーンで2杯ぐらいです。

少なすぎると幼虫時代に食い尽くされ、成虫になるまでに枯渇してしまいます。多く入れすぎても、培地は日数経過で劣化してハエが食べられなくなります。無駄になるのでほどほどに。

沸騰させたお湯を入れます。

商品によっては「水でOK」と表記されているものがありますが、熱湯を入れた方が膨らむかつ、カビにくいのでトリニドなら熱湯で作ることをオススメします。(キイロはカビる前に幼虫が出てくるので水でも可)

混ぜ棒などで全体を練ります。

お湯の量は全部混ぜきった時に容器を横にしてギリギリ傾かない程度で、目安としてはポテトサラダぐらいの練り感です。特に少ないと水切れですぐ死ぬので、お湯を追加して調節して下さい。

(逆にお湯が多いと幼虫や成虫のシッコでドロドロになって、ハエを回収する時に垂れてきてしまう)

足場・ウッドパッキンを入れる

ポテトサラダぐらいの練り感になりましたら、足場となるウッドパッキンを入れます。

ウッドパッキンは多すぎるとハエの身動きがとれなくなって死にますので、あまり詰めすぎないようにだけすれば一旦OKです。写真のは多めに入れてますが、作り始めはハエもウッドパッキンも少なめが調節しやすいでしょう。

ハエ(幼虫)の数に対してウッドパッキンの密度が少ないと、幼虫が蛹になる際にかなり上側に上がってきてフタ(キッチンペーパー)を食い破ります。なのでその兆候が見られましたらウッドパッキンの量を増やすようにして下さい。

冷まして結露をとる

お湯で作成した場合は数時間~半日放置して常温に冷まします。

この時結露が出てきていますのでウッドパッキンをゆすって結露をとって下さい。そのままにしておくと結露にハエがくっついて死んでしまいます。

種親の投入

種親となるハエを入れ、キッチンペーパーを挟んでフタをします。

作業中にハエが逃げそうになったら、容器をトントンと軽く地面にたたきつけて落としましょう。余分なキッチンペーパーはカットして日付を記入すれば作成完了です。

入れる成虫の量が多すぎると、「培地食い尽くしで餓死」「ウッドパッキン不足で上へ逃げる」といった失敗がありますので、コツを掴むまでは成虫の数を控えめに。

上記のカップであれば、30匹程度あれば十分かと思います。(10匹は少ないかと思いますが、20匹ぐらいは丁度いい感じ)

温度にもよりますが、キイロショウジョウバエなら12日後、トリニドショウジョウバエなら21日後ほどで新成虫が出てきます。

ショウジョウバエの与え方

ショウジョウバエは、カルシウムが不足しているのでコオロギ同様カルシウムパウダーをまぶす必要があります。(ダスティング)

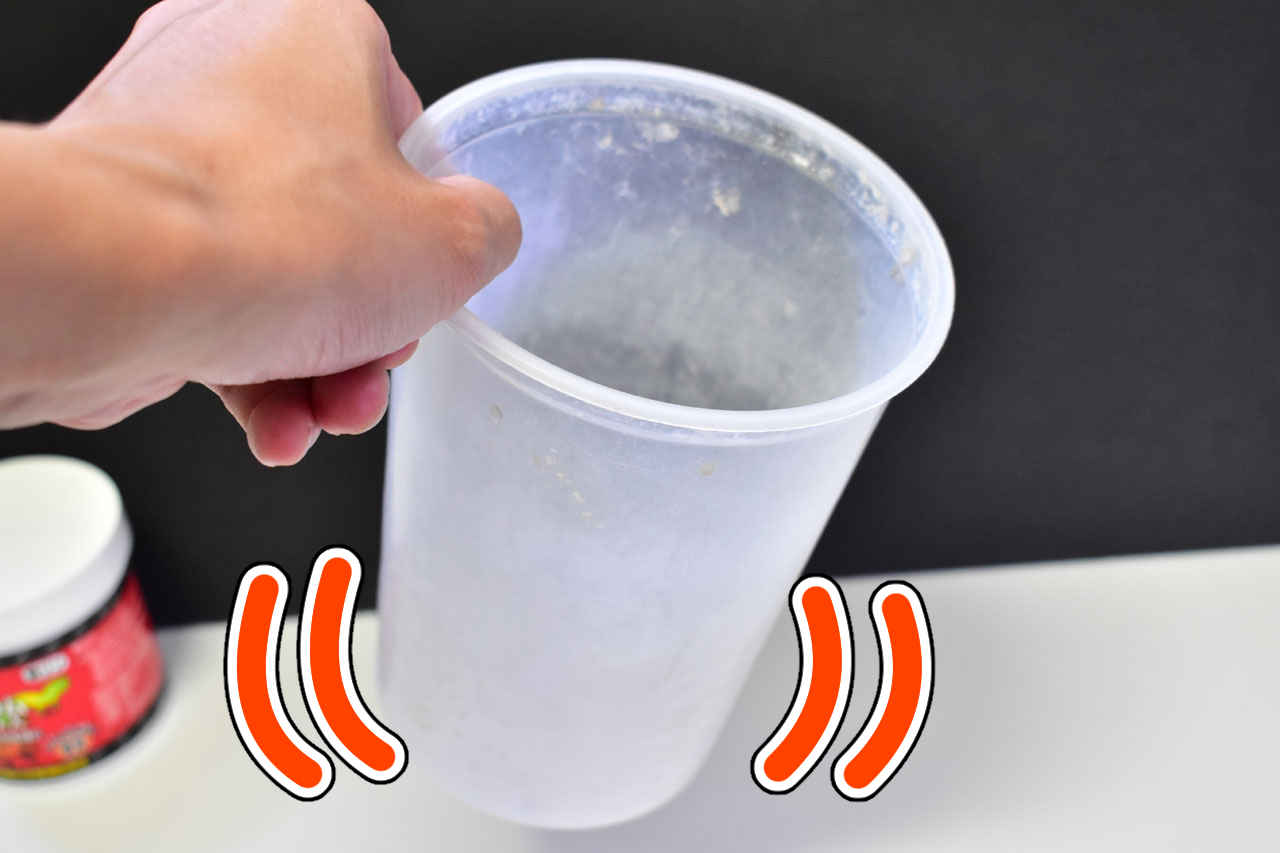

大きめの容器にハエを移してカルシウムを振り、容器をくるくる回しまんべんなくまぶして下さい。

ワンポイントとして、ダスティング側面にカルシウム粉を適当に擦り付けておくと、ハエが滑って登れなくなります。上の容器は元々半透明なんですが、それ以外にも白っぽいのはカルシウムを擦り付けているためです。

カルシウムの量はショウジョウバエが白くなる程度が目安です。多いと容器底に沢山カルシウムが残ってもったいなく、少ないとハエの色が白くなりません。

特にヤドクガエルは白い虫でないと嗜好性がガタ落ちしますので、そういう意味でもダスティングは必須。そのまま与えてもあまり食べてくれませんので、必ずカルシウムをダスティングしましょう。

エサとして気をつけるポイント

カロリーが少ない

ヤドクガエル以外の子ガエルに対し、単に「ピンヘッドコオロギ」の代替で与えると明確に痩せ、餓死したり成長しないことがありますので注意してください。

というのもショウジョウバエは、コオロギと比べると栄養価・カロリーがかなり低いからです。

多くのカエルはコロオギを1日1回も与えていれば十分なのですが、ショウジョウバエだとコオロギと同じカロリーを得るには1日に何度も給餌する必要があります。

例外としてヤドクガエルは1日1回のショウジョウバエでも基本大丈夫です。これは一般的なカエルがクモ・バッタ等を「ガブゥ!」と大口で食べるのに対し、ヤドクガエルはかなり小さな虫を「パクパクパクパク・・・」と何度も食う食性だからです。

(むしろヤドクガエルにピンヘッドコオロギを毎日与えると、ブクブクと太ってしまう)

トリニドは吐き出しやすい

トリニドショウジョウバエの場合は羽がありますが、慣れていないカエルは羽自体か羽についたカルシウム粉を嫌がって吐き戻しをする場合があります。(特にヤドクガエルのベビ~ヤング)

うつ病になりやすいカエルだと吐き戻してそのまま拒食に入ってしまい、次第に痩せ死んでしまうことも少なくありません。このため、初めてトリニドショウジョウバエを使う際はしばらく観察が必要です。

必要に応じてピンヘッドコオロギかキイロショウジョウバエを用意しておくのがオススメ。

もちろん最初からトリニドショウジョウバエに慣れている個体であれば心配無用です。

.

各種ショウジョバエ、および培養に使用する耐熱カップやウッドパッキンなどの各種消耗品も販売しておりますので、是非通販ページもご覧ください。

ブログでのレビュー/批評も歓迎!

この記事へのコメント