テラリウムで苔を綺麗に保つ管理方法とメンテナンス

公開:

更新:

テラリウムおよびコケリウムで綺麗な苔を保つための基本ポイントを解説。

「苔テラリウムの管理はどうするの?」「苔テラリウムを作ったのに綺麗な緑を維持できない」そんな人向け。

苔の生息環境を再現する

綺麗な苔が生えている環境というのは「ひんやりと心地よい湿り気を帯びた空気」で、木々に囲まれた山や流れる川辺に感じられる心地の良い空気を再現する必要があります。

つまり苔の基本は「湿度」と「通気性」を両立しつつ「低温」にすることが美しく生育するポイント。難しい苔ほどそれらの条件にシビアになります。

何かが欠けたり足りないと成長しなくなったり美しく育ちませんので、テラリウムに苔を植えたならば必ずそれらを意識して管理・育成することが必要です。

湿度・湿り気

湿度を保つために複数回の霧吹きで湿度を保ちます。

数値で言えば「60~90%」以上が必要ですが、具体的な数値よりも触ったらしっとりしている状態を保つようにするのがポイントです。パサパサに乾くと白色や茶色になって枯れます。

通気性の良いケージを使っていれば1日に何度も霧吹きを行う必要がありますが、フタができるケージなどは数日に1回程度でも湿度を保つことが可能です。要するに霧吹き回数はケージの通気性に合わせる必要があります。

(アラハシラガゴケ)

苔は流木やソイルの上に直置きするよりかは、ピクタの「造形君」などの強い保水作用のある素材の上に置いた方が湿度が保ちやすく根つきも良くなるのでオススメです。

ただし逆に霧吹き量が多く、濡れ気味だと黒く腐って枯れるのが難しいところ。理想は1回の霧吹き量は控えめで、霧吹き回数自体を多くすることです。

通気性

苔は通気性が良くないと美しく育たないものが多いです。

例えばシノブゴケ・ハイゴケでは本来はこんもりした三角形で綺麗な苔なのですが、ガラスケージにフタする等、通気性が悪い環境だとヒョロヒョロのヒモ状になってしまいます。

しかし湿度と通気性を両立するのは難しいところ。通気性を良くすれば当然湿度も下がって乾き気味になりますので湿度とは相反してしまいます。これを両立する場合は通気性の良いケージで、1日に何度も霧吹きを行うことが必要です。

なお通気性を確保するためにはグラステラリウムなどの通気性の良いケージを使ったり、ガラス水槽ならフタを開放するかメッシュにする必要があるので、通気性のためにはケージ選定の時点で考える必要があります。

なお通気性が悪くても綺麗に育つ苔もあります。

「ホソバオキナゴケ」「アラハシラガゴケ」などはガラスケージにフタをするような密封ケージでも綺麗に育つので、どうしても通気性を確保できない場合はそのような苔に限定すると良いでしょう。

温度

苔は種類にもよりますが、人気で販売量の多いものは10~25度と基本的にヒンヤリした空気のところに生息するものが多いです。(オキナゴケ、シノブゴケ、タマゴケなど)

温度が高いと成長が遅くなりますが26度以上の高温が続くと黒ずんで弱るため、綺麗な緑色を保つには高温にならないようにするのが不可欠。「育っているんだけども鮮やかな緑にならない」、そんな場合は温度計を設置して一度温度を測定してみて下さい。

理想は22度以下を念頭に置いておいて、空気が冷たい部屋の下側に設置場所を変えたり、場合によっては部屋のクーラーなどを入れて調節しましょう。

(なお低温を好むサンショウウオ・サラマンダーはそのような苔と相性が良いですね!)

ちなみに先ほど述べた「ホソバオキナゴケ」「アラハシラガゴケ」は、多少温度が高くても綺麗に保ちやすいので、温度を低くできない場合はそのような苔に限定するのも手です。

照明・ライト

苔は観葉植物と比べて光の要求量は少なめで良いのですが、流石に室内照明だけでは枯れますので基本的には何らかのライトを設置します。

とはいえ植物と比べて苔の必要量は少なく、植物育成に向いたライトを設置してさえすれば基本的な光量は足りることが多いです。光量的には1,000~2,000lx程度あれば良いでしょう。

テラリウムで使われる商品としては、コトブキの「フラットLED」やGEXの「クリアLED リーフグロー」が人気です。

ただしライトが直接あたらない陰部分に植えると途端に光量不足になりますので、この点には注意して下さい。

ライトを選ぶポイントを詳しく知りたい場合は以下記事をご参照下さいませ。

ウィローモスの管理

山などに生えてる山苔に対し、「ウィローモス」「南米ウィローモス」など水性傾向が強い苔の場合、管理方法が異なるためここで補足します。

ウィローモスは乾くとすぐに茶色く枯れてしまうため、いかに根本を水ビチャビチャに維持できるかが重要です。

霧吹き回数は1日複数回以上で根本が保水されている状態を保つようにして下さい。山苔では腐って枯れてしまうほどビチャビチャの環境が適しています。

ウィローモスは温度や通気性についてはあまり気にせず育つので、光量が十分で水が多めの環境にできれば、山苔より圧倒的に綺麗に育てやすいですね。作成するテラリウム環境や場所に応じて使い分けると良いでしょう。

よくある質問

白いカビが生えてしまいました。どう対策すればよいですか?

セット初期は生えることがありますが、多くは自然となくなるので放置で良いです。

汚らしいカビですが実はカビというのは活動できる条件が非常に限られていて、葉っぱの成長が停止してる時や他の微生物が活動していない場所のみにしか生えません。

苔が生育しだしたり、流木表面に微生物が定着するとカビは負けて勝手になくなります。

およそ2週間ぐらいまでの間に消えますので、特別な対処は基本的に不要です。

霧吹きしすぎると底に水が溜まってしまいますが、どうすれば良いですか?

一度の霧吹き量を控えて、1日の霧吹き回数自体は増やして下さい。

霧吹きにより水がどんどん溜まり、苔の根本が常にビチャビチャになると腐って枯れますし、だんだん底に水が溜まって溢れてきてしまいます。

これを予防するには1回の霧吹き量を減らすことです。

霧吹き量を減らして乾燥気味になってしまう場合は1日に行う霧吹き回数はアップさせて、苔が常にしっとりしている状態になるよう調節して下さい。

(アラハシラガゴケ)

あと当然ながらフタをしたり通気性の悪いケージだと、苔から蒸散した水分が外にいかないので霧吹きをすればするほど貯まることになります。

フタをせずにオープンできれば良いのですが生体が逃げてしまうので、グラステラリウムなどの通気性の良いケージを選定するのが良いでしょう。

空気の循環があるケージを使うのも管理のコツ。

朝晩霧吹きをしているのですが、苔が乾いてしまいます。

自動散水機を設置するのがオススメですが、難しい場合は通気性を落とすのも手です。

換気口がある通気性の優れたケージは、通気性が良いことで水が蒸散しやすいという一面があります。

基本的には1日に何度も霧吹きして保つのですが、会社などで霧吹きができなかったりケージ数が多い場合は難しいところ。

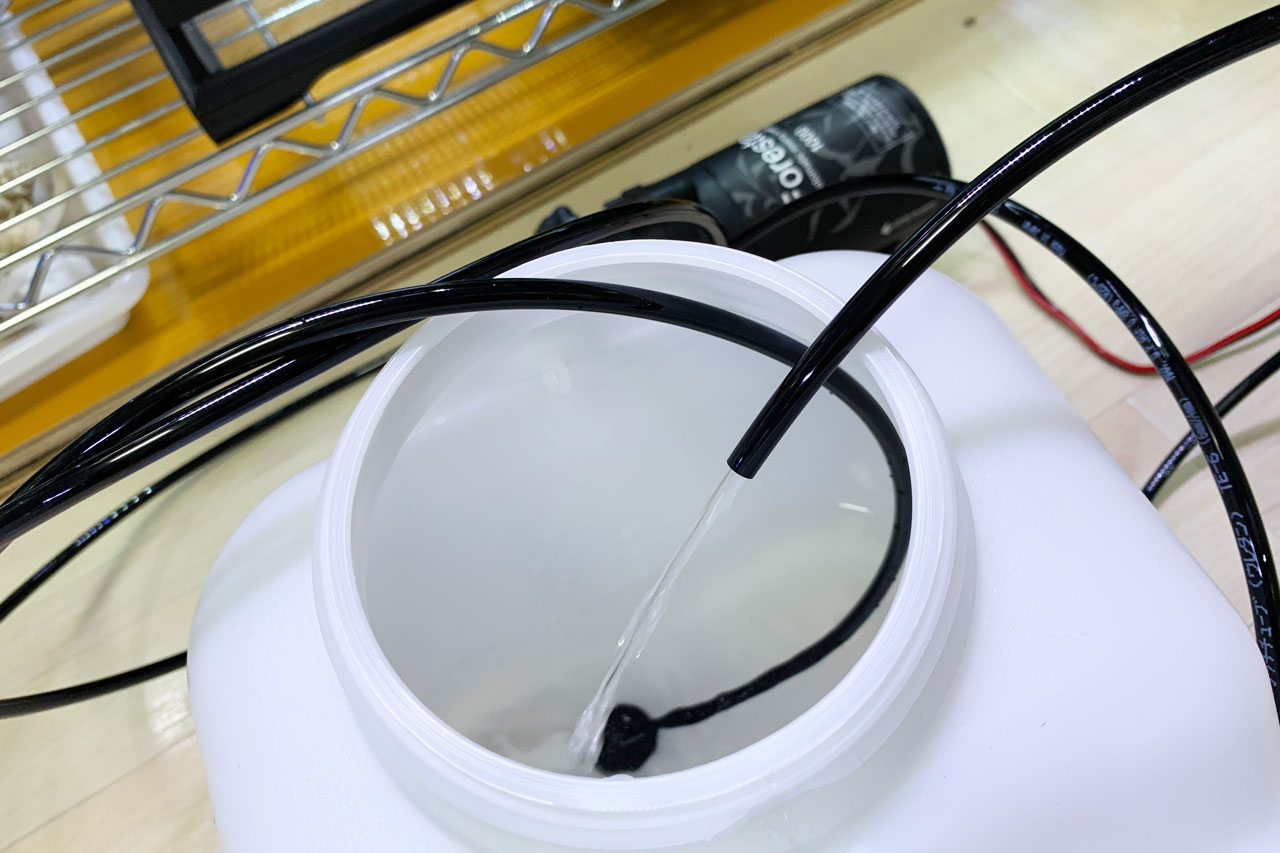

そういう場合は自動散水機を付けてオートメーション化するのがオススメです。

自動散水機をつければ数時間後ごとに4秒霧吹きといった感じで自動的に水がまかれるので非常に楽になります。

特に30cm以上のケージサイズになると大量の霧吹きで握力も疲弊しますし、そのあたりから自動散水機の取り付けを考えた方が良いでしょう。

代表的な製品としてはGEXの「モンスーンソロ」、ゼロプランツの「フォレスタ」があります。

レビュー記事も書いておりますので、是非ご参考下さいませ。↓

通気性を犠牲にする手も

とはいえ自動散水機はお金がかかりますし、小さなテラリウムが1つだけでは自動散水機を設置するのはハードルが高めです。(テラリウムが複数あれば是非オススメなのですが)

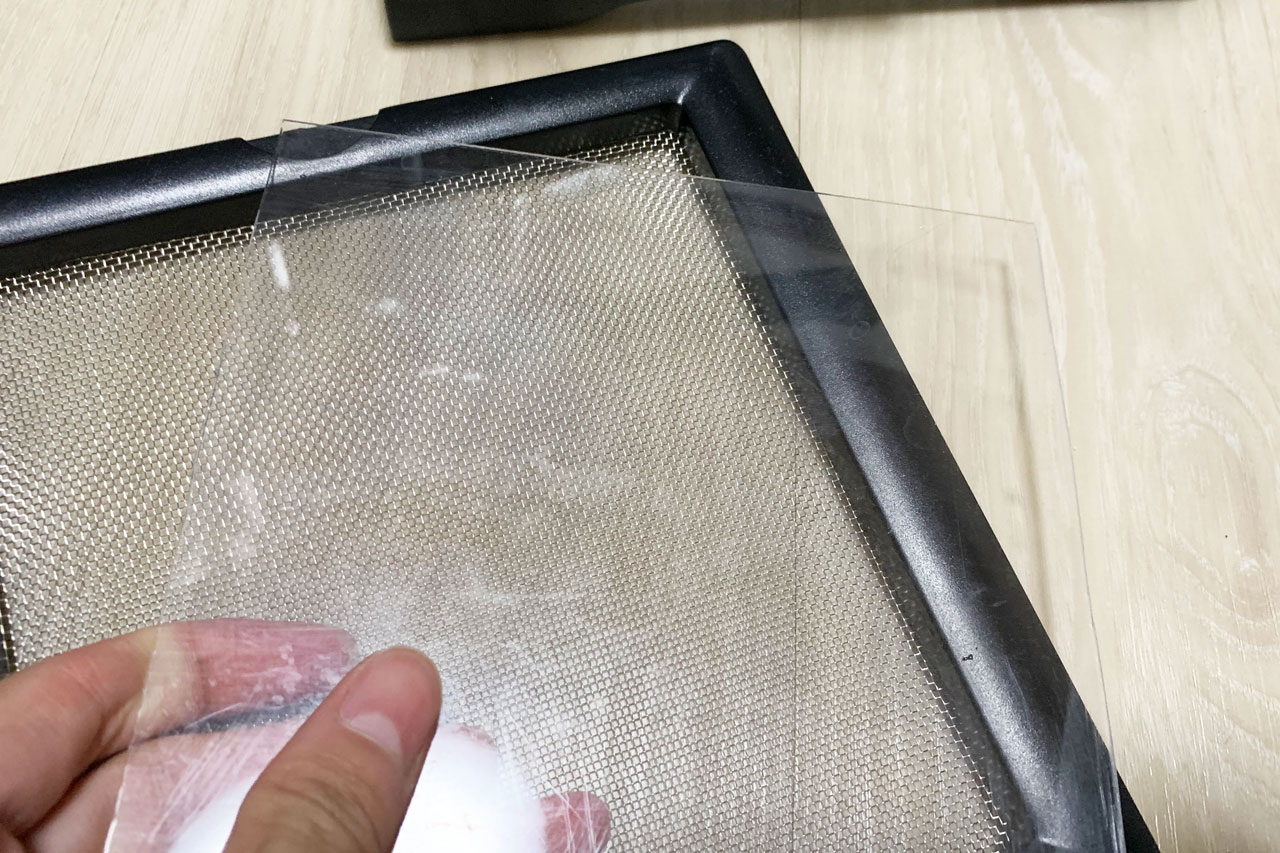

その場合はケージの通気性を落としてしまうのも手です。

例えばグラステラリウムだと上フタのメッシュ部分をアクリル板や透明の下敷き等で、一部分~全部フタをすれば蒸散しにくくなり、湿度を保ちやすくなります。

シラガゴケ系(ホソバオキナ・アラハシラガ)だと通気性を落としても姿が変わりませんので、この方法は良く使います。

ただし通気性を落とすとシノブゴケなど姿が変わってしまう苔は多く、ライトの熱で温度も上がりやすくなってしまいます。

生体にとってもフタしてムシムシしてるより、換気がある方が良いのでこの点は注意しつつ、全部覆ってしまうことは避けて下さい。

こちらもオススメ

ブログでのレビュー/批評も歓迎!

この記事へのコメント