チャコガエルの飼い方ガイド

公開:

ツノガエルとほぼ同様の飼育方法とされますが、ツノガエルと比べて気を使うポイントがいくつかあります。

それらを踏まえて、チャコガエルの基本的な飼い方を解説。

.

チャコガエルの概要については以下の記事をご覧下さい。本記事ではチャコガエルそのものについての解説は省略しております。

用意する飼育環境

「プラケース」+「ソイルなどの床材」といった簡素な飼育環境がベーシックになります。

大きくなっても「6~7cm」かつ「待ち伏せ型の地上性カエル」でほぼ動かないため、横幅20cmほどの飼育ケースがあればアダルトまでOKです。

床材

床材に関しては「ソイル」「赤玉土」などの土系床材に程よく水を加えたものが一般的です。

個人的には1匹のみや少数飼育であれば「ソイル」が性能が良くオススメ。土以外にも「腐葉土」「ココピート」などの腐植系床材も使われますが、汚れの吸着作用がないため浄化能力は劣ります。

| 種類 | 概要 |

|---|---|

| ソイル | 粒が揃っており、使いやすい。糞尿の毒素の吸着能力も有する |

| 赤玉土 | とても安いが、粒ムラがあり崩れやすい。毒素吸着能力はソイルよりはやや劣るが有する。 |

| ココピート | 燃えるゴミに出せるので、土が捨てれない地域にお住まいならオススメ。毒素の吸着能力はほぼなく、定着した微生物の硝化による浄化のみ。 |

無機物マット・水ゴケは基本NG

ツノガエルと異なる点として、「ウールマット」「スポンジ」などの無機物マットは飼育に適さないことに注意して下さい。

チャコガエルは後ろ足にスコップ状の硬い鉤爪を持ち、これでマット類を裂いてしまうからです。特に繊維系のウールマットでは繊維が足に絡まって、足をケガするリスクもあります。

なおツノガエル同様、水苔は誤飲によるリスクが大きいため避けるのが無難。無事排泄される場合もありますが、場合によっては消化器官内で絡まって死ぬリスクがあります。

必要に応じて保温器具

ツノガエルと同様、活動域は22~29℃ぐらいが目安です。

日本と同じ温帯域に生息するため、冬場は冬眠させて越冬させることも可能です。生息国であるボリビアでは冬場だと夜間10℃までいくこともあります。(首都なら0℃近くにもなるが、標高がかなり高い)

しかしながら、健全な冬眠のためにはうまくコクーン化(皮膚に分厚い皮を張って繭状態)させる工程が必要かつ、日本ほどは寒くない地域である点には注意が必要です。

よって多くの飼育者は加温して冬を越す方法を選んでいます。

私は繁殖を狙う際に冬眠させる場合があるものの、冬眠失敗による健康被害もありますため、一般的には加温をして冬眠をスキップするのがオススメです。

ケージの横や下におくプラケース向けの「パネルヒーター」、ケージ上部におくガラスケージ(メッシュフタ)向けの「上部設置型ヒーター」、「部屋のエアコン」などを使用して加温しましょう。

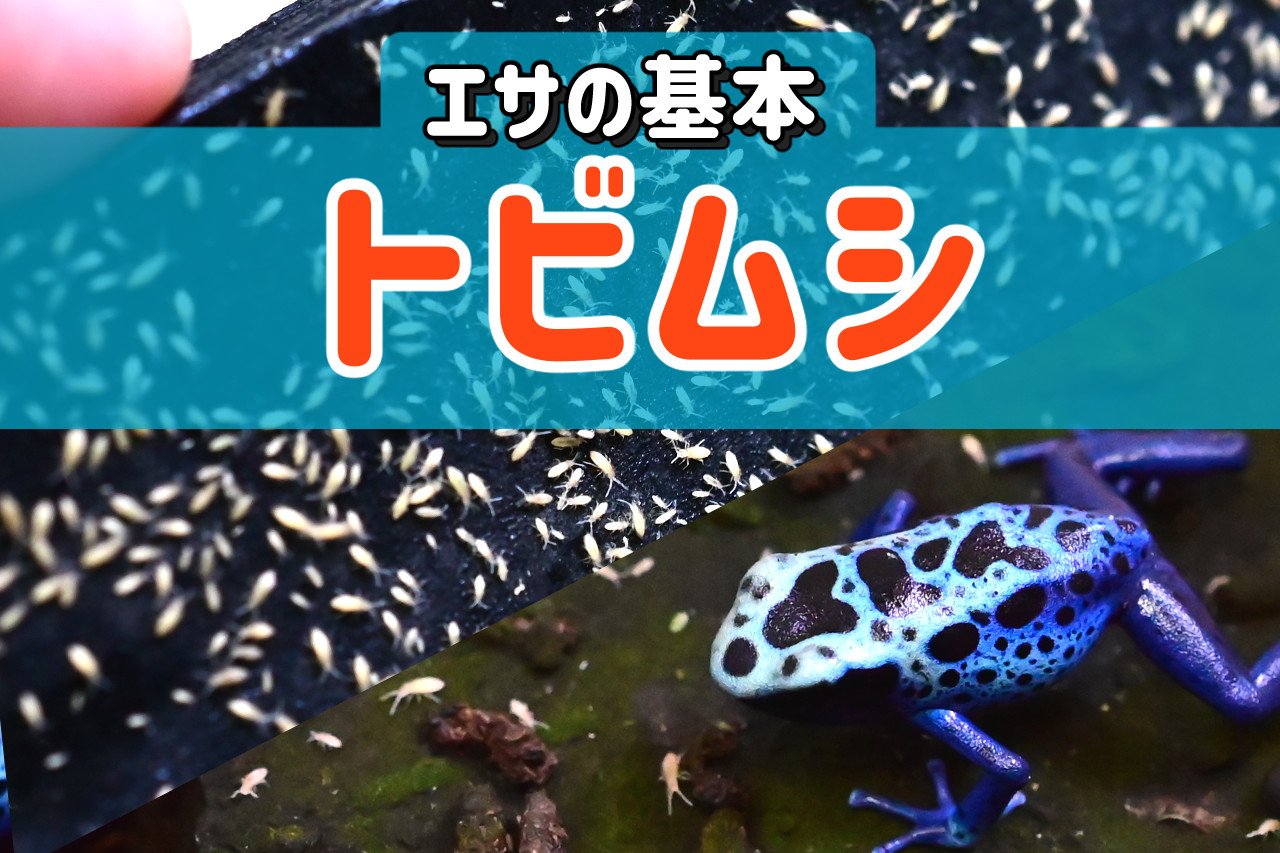

給餌・エサ

チャコガエルはツノガエルと異なり、人工飼料への反応が悪くまずは生きたコオロギ(エサ昆虫)を与えることが基本となります。

人工飼料にも慣れるカエルではありますが、比較的成長した段階(ヤング後期~セミアダルト)にならないと人工飼料に慣らすのは難しいです。

初期給餌に人工飼料を何度も試みた場合、ピンセット給餌や人工飼料へのトライにより恐怖反応を示し、長期の拒食状態に入ることがあります。特に販売されているサイズは500円玉未満のヤングサイズが多いのですが、このサイズは絶食の耐性がなく、給餌に失敗するとそのまま衰弱死といったことも少なくありません。

お迎え時に人工飼料を試みたことが起因して死んでしまうことも少なくないため、まずはセオリー通りの活エサで給餌を安定させることが最重要です。

コオロギの与え方

コオロギは頭と同じかやや小さいぐらいのサイズ感のものを、数匹与えます。

コオロギが歩いたり走っている様を目撃したら、食欲が刺激され摂食モードに入ります。最初はエサやりの際に観察しつつ、摂食モードに入るか?口に入れるか?を確認して下さい。

なお初回は不要ですが、コオロギはじめエサ昆虫はカルシウムが欠乏しておりますので、いつもはカルシウムパウダーをまぶした上で給餌を行って下さい。(ダスティング)

特にフタホシコオロギ(クロコオロギ)は黒いソイルだと、カエルが視認しにくい色をしておりますので、白いカルシウムにより視認しやすくなるメリットもあります。

与える匹数ですが、食欲があるうちは与えて大丈夫です。1匹を食べた後1~2分経ってから再度与え、身を乗り出したり目で追ったりしないようであれば給餌を止めて下さい。

食べ残しは回収する

食べなかったエサ虫は必ず回収します。

コオロギ類、特にフタホシは生体を噛みやすく、放置しておくとカエルを食べてしまう事例もあるほど。そこまでいかなくてもエサ虫にまとわり付かれてビビッてしまい、拒食に入ることもあるので基本的には回収しておくのがベターです。

給餌間隔

100円玉ぐらいのヤングサイズであれば2日に1回程度与えれば、よい具合かと思います。

大きくなれば大きくなるほど給餌間隔は広くでき、セミアダルトで数日に一度、アダルトであれば1~2週間に一度程度と、間隔を長くしてもOKです。特にアダルトで休眠状態に入ったら数ヶ月程度は絶食に耐えられます。

なおカエルは食わせすぎによる問題が出ることもありますが、チャコガエルおよびツノガエルはとても急成長するカエルなので、成長期であれば欲しがる分与えても特に問題はないです。(現地でも半年でアダルトサイズへと急成長しますので)

ピンセット&人工飼料への慣らし

走り回るコオロギで給餌が安定しましたら、ピンセット給餌への移行を行っていきましょう。

コオロギを入れて食べるのを確認&食べ残しを回収するのは時間がかかりますので、人工飼料を使わない場合でもピンセットへ慣らす方がオススメです。冷凍コオロギにも対応できるようになりますね。

1st ステップ

まずコオロギを投げ入れチャコガエルがコオロギの方に向くなど興味を示す様子が見られましたら、コオロギをピンセットでつまんでチャコガエルの口元に持っていきます。

そのままパクッと食べてくれるでしょう。

その後その給餌方法で一定期間安定しましたら次の段階です。

ワンポイント

コオロギの触覚はカエルの口先・目にふれると、カエルが嫌がってしまう傾向があります。

またジャンプする後ろ足があるとピョンピョン跳ね回って食べにくいので、可能であれば触覚・ジャンプ足をカットして与えるのがベターです。

2nd ステップ

ケージへのコオロギ投入を介さず、直接コオロギをピンセットで目の前・口元近くに持っていって目の前で揺らしたり、コオロギを歩かせる真似をします。

うまくいけばそのままパクッと食べてくれますが、もしダメな場合は手順をまき戻して下さい。(自走するコオロギにより食欲を刺激するステップを挟むように)

この辺は個体の成長度・性格によるところが多いですが目安として、500円玉サイズであればおよそ3/4の個体がそのままコオロギをパクッと食べてくれます。

3rd ステップ

コオロギのピンセット給餌が安定しましたら、次はコオロギを人工飼料に変えてトライするのみです。

ただチャコガエルは人工飼料の吐き出しも結構見られるため、特に小さいヤング個体であればちょっと人工飼料は食べにくいですね。アダルトになれば割と何でも食べる傾向がありますので、もし人工飼料を吐いたとしても、成長してまたチャレンジしてみるのが良いでしょう。

参考情報

経験上「ひかりベルツノ」などより、「レオパゲル」などの粉っぽくない人工飼料の方が吐き出しが少ないです。活餌以外という括りなら冷凍コオロギが一番吐き出しが少ないですね。(ただし冷凍庫に虫を入れるのは抵抗がありますよね・・・便利なのですが・・・)

お手入れ

土の交換

土系床材は糞尿の毒素を吸着&浄化(微生物による硝化)を行いますが、いずれもキャパシティがありますので限界が来る前に交換が必要です。

個体のフン量にもよりますが、ソイル・赤玉土であれば1ヶ月に1回程度交換しておけば問題ないでしょう。

ツノガエルと比べて大きさが小さい分、交換頻度は長くても良いと感じますが、後ろ足の鉤爪で粒を崩してくるので、結局のところ交換頻度は同じぐらいですね。

ずっと潜るなら取り出して洗う

チャコガエルはかなり潜る傾向があるカエルであり、個体・環境によっては中々表に出てこないこともあります。

潜ること自体は問題ないのですが、キレイな床材でないと目に入った土から病気が起因することがある点には注意して下さい。

そのため潜りがちであれば適度に土から取り出して、水道水で皮(特に眼球まわり)を綺麗にむいて清潔を保った方が無難です。

もちろん適度なタイミングで土を交換するのも忘れずに。

目の回りにゴミ・土がこびりついておらず、清潔な状態が保ててるのであれば土交換の際に洗浄する程度でも良いでしょう。

飼育のポイント

活餌を前提で飼育を始めること

ツノガエルの延長で飼育を始める方は少なくありませんが、アダルト・セミアダルトサイズでお迎えするレアケースを除き、チャコガエルは活エサ(生きた虫)が必須と認識して下さい。

上陸して間もないチャコガエルはツノガエルと異なり活餌への依存度が高く、仮に口に入ったとしても吐く個体が多いです。幼少期は1回でも食事をとれないと大きく体力を消耗してしまうため、人工飼料を前提に飼育を始めるとかなり難易度は高くなります。

カエルの飼育において一番最初に抑えないといけないポイントは「食事を確立すること」。これを念頭にして、最初は活餌を使うのがポイントです。

ある程度育ったサイズで購入する

エキゾチックペットの即売会などでは、上陸直後の小さな個体(1.5cmほど)が安く販売されることもありますが、これらは給餌ミスに非常に弱く、難易度が一気に跳ね上がります。

一方で、ペットショップで販売されている個体は価格が高いものの、ある程度育っていて環境変化や給餌ミスに耐性がある個体が多いです。よって初めてならペットショップである程度ケアされた個体の方がオススメ。

ただし中には担当者がよく分かっておらず、ツノガエルと同様の給餌(人工飼料ベース)で管理され、全然成長してない&痩せている場合もありますのでこの点には注意して下さい。

よくある質問

ずっと潜ってしまい、もう1ヶ月も出てきません。これは異常でしょうか?

生態的に普通のことです。ただし清潔さは保つこと。

チャコガエルが住むグランチャコ地帯は雨の降る季節・降らない季節が非常にハッキリしており、乾季の間はほとんど雨が降りません。その乾季は潜ってやり過ごしいると考えられていますが、その乾季は半年ぐらいも続きます。

飼育下でも飼育用土の水分が抜けて乾燥気味になったり、温度が下がってくるなどの要因が重なると冬眠(夏眠)モードに入ります。

そうなると何も対処しない場合、数カ月間以上も土からでてこなくなります。

これは生態的に普通のことではありますが、先述したように土が不衛生なままコクーン化してしまうと病気のリスクがある点には注意して下さい。

個人的には、潜ってでてこなくなったら適度に取り出して洗浄することでコクーンを解除し、飼育用土もコクーンにならないような水分加減で調節するのがオススメです。(もちろん冬眠せるならコクーン化はむしろ都合が良いです)

床材はどれぐらいの水分加減が良いでしょうか?

チャコガエルはやや濡れ気味の方が良いですね。

チャコガエルは乾季(乾き)を感じるとコクーン化してしまうので、やや濡れ気味の方が管理しやすいかと思います。

特に成長期であるヤング時代に乾燥気味で潜らせ気味の場合、給餌しにくくなり成長が阻害されるデメリットもありますので、そういう観点からも乾燥気味は避けたいところ。

上記写真の右ような濡れ具合を目指すのが良いでしょう。(左でも潜らないのであれば別に問題はありません)

ビチャビチャでもOK

底に水が貯まる量は多すぎると主張する方もいますが、水中では毒素濃度が均一化されますので定期的に土を交換していれば心配不要です。

ただし飼育用土の交換をサボった場合、つまり土の毒素吸着限界を超えると毒素は水で全体にいってしまいます。ソイルの吸着能力を超えても、パサパサ気味で維持すれば状態が悪くなるのを引き伸ばせるということでもありますが・・・、ちゃんと土は定期的に交換しましょう!

.

飼育例は一例です。愛好家によって飼育方法に見解の違いがありますので、自分と生体にあったスタイルを探求しましょう!

.

おたま商会では500円玉サイズに育ったチャコガエルを販売しております。是非通販サイトをのぞいてみて下さい。

ブログでのレビュー/批評も歓迎!

参考文献

- 2018. Author(s): Federico Marangoni, Florina Stănescu, Azul Courtis, José Miguel Piñeiro, María del Rosario Ingaramo, Rodrigo Cajade and Dan Cogălniceanu. "Coping with Aridity: Life History of Chacophrys pierottii, a Fossorial Anuran of Gran Chaco".

![クリアースライダーコバエ防止[昆虫ケース]](https://m.media-amazon.com/images/I/31GMumfIaUL._SL500_.jpg)

この記事へのコメント