地表性ヤドクガエルのためのテラリウム制作例【アイゾメヤドク】

公開:

更新:

地表性ヤドクガエルをターゲットに、テラリウムを制作しました。作り方および制作過程と制作のポイントを紹介します。

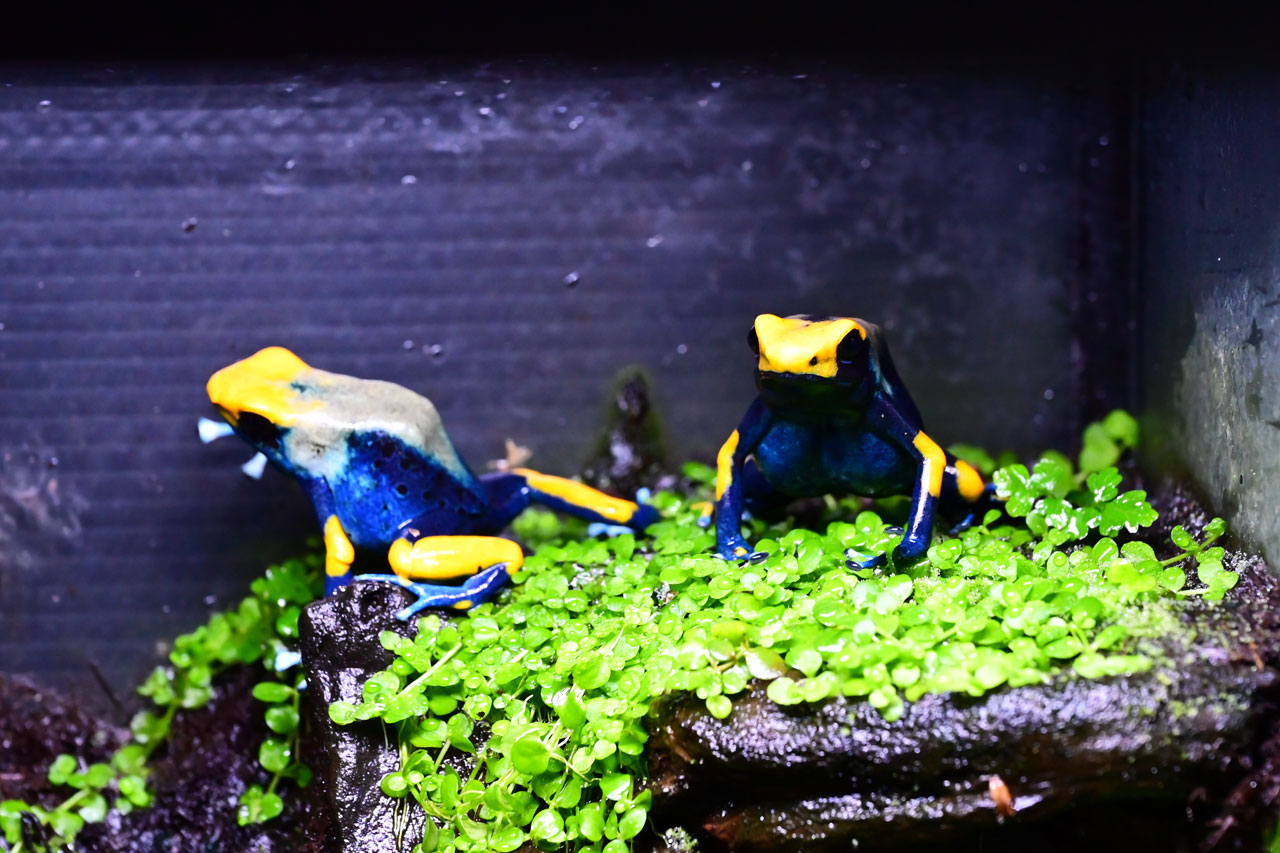

完成したテラリウムのフォトギャラリー

アイゾメヤドクガエル用に30cmキューブ規格のケージで、テラリウムを作ってみました。

観賞用のオープンスペースを配備しつつ、高台や隠れられる洞窟を用意したところがポイントになります。

| スペック | |

|---|---|

| ケージ | 非メーカー製のガラスケージ (約30×30×32cm) |

| 照明 | テトラ パワーLEDプレミアム×1台 |

| 底床材 | プラチナソイル、造形君、植えれる君 |

| 植栽植物 | ニューラージパールグラス、フィカス sp. “Murung raya”、フィカス・プミラ “ミニマ”、ヒメセキショウ、ビロードセキショウ、ホマロメナ sp. “Riau Sumatera LA-0317-z-r” |

| 水やり | フォレスタによる自動散水(1日1回1分) | 生体 | アイゾメヤドクガエル “トゥムクマケ” |

ケージの選定

今回選んだのは非メーカー製の30cm規格のガラスケージです。

ヤドクガエルであれば小さなハエを使う性質上、アクアテイラーズの「PCP(パルダリウムケージプロ)」が隙間がないので最もメジャーです。しかしながらPCPには高さの最低が45cmなので、地表性ヤドクにとっては高さがさほど必要ないという欠点があります。

しかし30cm規格の一般的な前扉式のケージは、どれも通気口からショウジョウバエが脱走するという欠点があって、ヤドクガエル愛好家では一般的に使われていません。

ただ「アイゾメヤドクガエル」の場合、ハエを投入するとすぐに寄ってきてパクパク食べ尽くしてくれることから、一般的な30規格のケージでも特に問題ないだろうと判断しました。

今回は非メーカー品の30規格ケージを使用しましたが、現在は大手メーカーである「カミハタ」からより使いやすいケージが出ておりますので、そちらが入手しやすくオススメです。

作成手順の様子

軽石→鉢底ネット→ソイルを投入

「軽石」をしき、その上から「鉢底ネット」を挟んで「ソイル」を敷いていきます。

ソイル・鉢底石は何でも良いのですが、ソイルの粒サイズだけは普通サイズ(ノーマル)のものを選ぶのがポイントです。細かいと下に落ちやすく、鉢底ネットも通ってしまいます。

今回はJUNの「プラチナソイル ノーマル」を使用しました。

※私は雨を再現するため、水を垂れ流すのでケージに排水加工を施しています。

軽石の意味は?

テラリウムにおいて底面に軽石を敷くのは「嫌気層(酸素ゼロエリア)」を無くすためです。

長く維持していると底に沈殿物が溜まってくるので、嫌気層ができやすくなります。嫌気層では病原菌が湧きやすくなるので、病気の予防になりますね。

あとは排水加工したので、排水パイプの詰まり防止です。

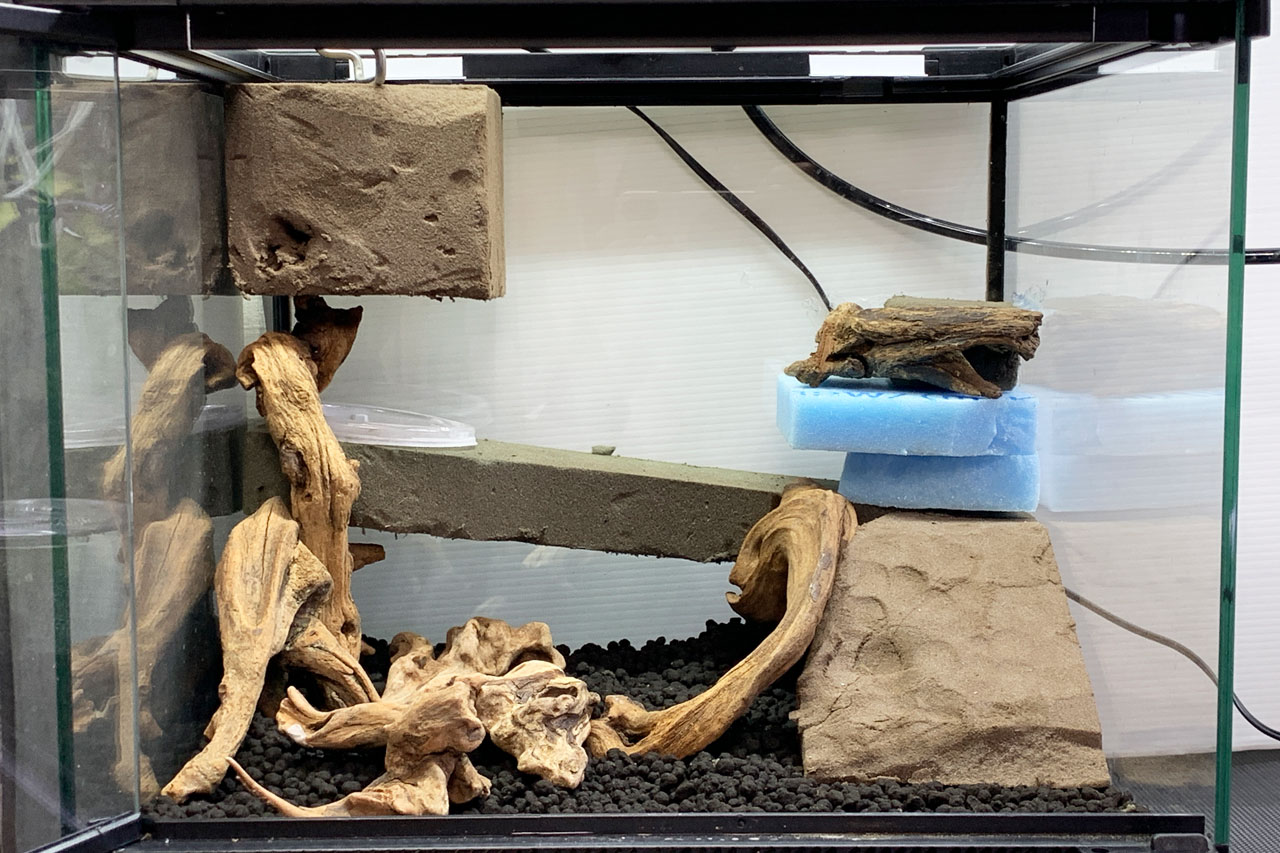

素材で構成を考える

今回テラリウムのベースとして、ピクタの「植えれる君」(3cmと9cm)を使っていきます。

地面より高い位置に高台エリアを作りたいので、こんな感じで横に突っ張らせて・・・・

左側と右側に洞窟も用意しつつ、流木を配置するとすると概ねのベースはこんな感じですかね。

植えれる君の接着

位置が決まったので、浮いている「植えれる君」をシリコン・バスコークでガラス面に接着していきます。

右側の青色のは中に浮かせた植えれる君+流木を支えるための台座なので、モノは何でも良いです。左側は流木に刺して浮かせてます。

私は数多くのテラリウムを作っているのでセメダインの「シリコンシーラント 8060」を使っていますが、一般的には同セメダインの「バスコークN」がフタ付きなので使い勝手が良いですよ。

接着後、完全硬化には大体丸一日は必要なので、しっかり何かで支えて放置して下さい。

植えれる君を配置・カットして地形作り

シリコンが固まりましたら、「植えれる君」をカットしたり流木を良さげになるよう配置していきます。「植えれる君」をまた追加してもOKです。

流木を植えれる君に押し込んだりして固定しています。この後「造形君」で隙間を埋めて固めていくので、ガッチリ固定する必要はありません。

ヤドクガエルの繁殖用シェルターである「タッドプール」も丁度よく収まるようレイアウトしました。(タッドプールは当商会の通販で売っていますので、是非覗いて見てください~)

造形君で地形を作っていく

さて流木の配置が決まったら、造形君で地形を作りつつ流木を固定します!

こんな感じで地形を制作しました。

今回の造形君の使用量は2Lです。「植えれる君」を使ったので結構少なく済みましたね。

植物の植栽

後は植物を造形君やソイルに挿して、植えていきます。

今回は「フィカス・プミラ “ミニマ”」と「フィカス sp. “Murung raya”」をメインのクライマー(壁に這ったり登る植物)として植栽しました。(写真中央左の黄緑がMurung raya)

また地面に植えたのは「シペルス・ヘルフェリー」で、今回初めて使いました。現状は良い感じで雑草感があって良いですが、果たしてどうなるでしょうか。(言及してない植物に関してはすぐ撤去したので割愛します)

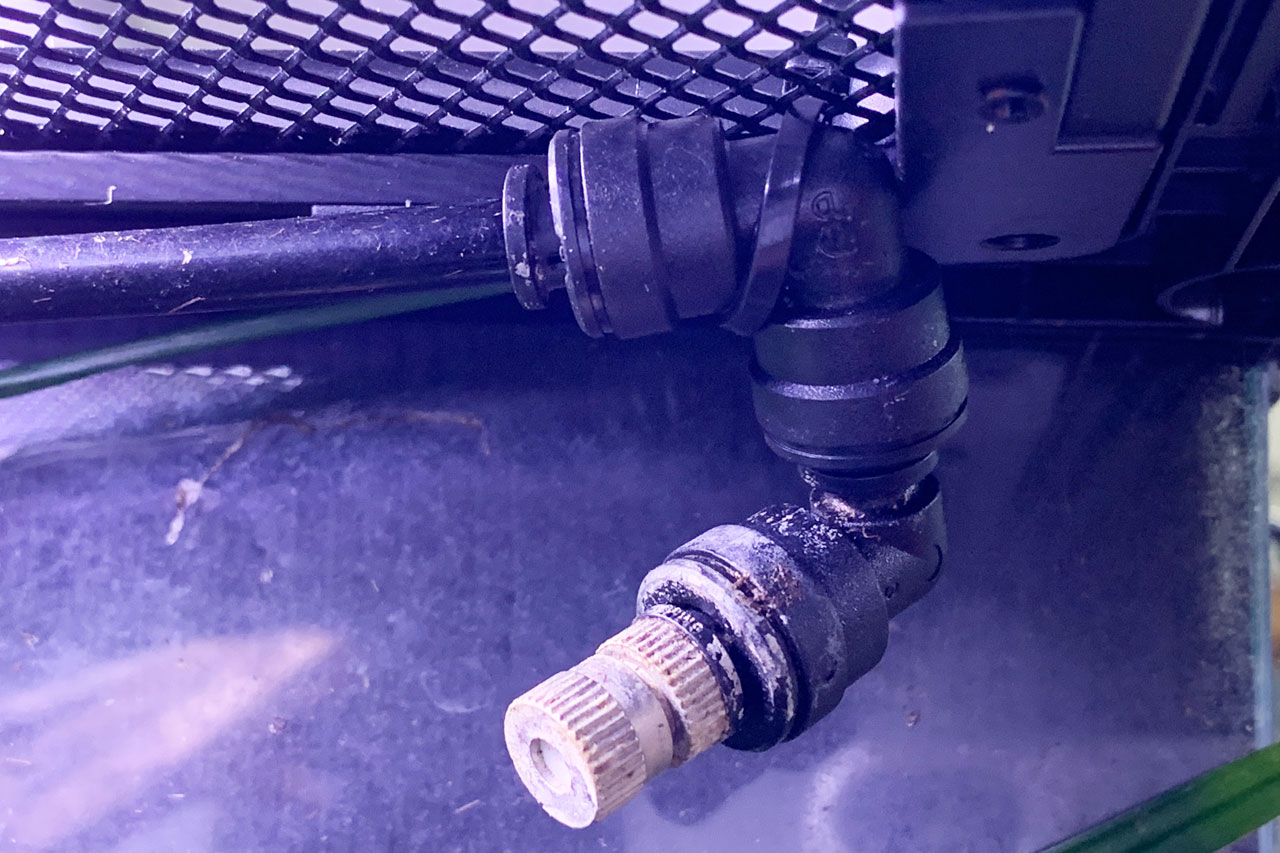

自動散水機のセット

今回も自動散水機として「フォレスタ」のノズルを増設設置していきます。

30cm規格の多機能ケージでは「マグネットタイプの増設キット」しか取り付けられないのですが、キット自体が4,680円(2025/09時点)と高価なので、インパクトドライバーによるドリル加工によりバルクヘッドを取り付けて固定しました。

1日1回1分程度噴霧しております。

フォレスタのミスティングシステムについては以下のレビューをご覧ください。

経過の様子

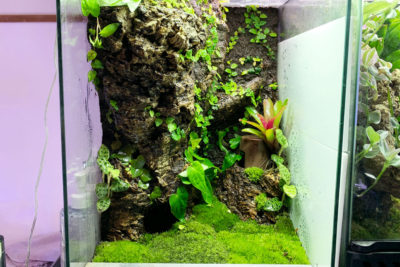

2ヶ月後

シペルス・ヘルフェリーが恐ろしく成長しました。思いのほか景観を損ねてしまいましたので、左側は似たような見た目のビロードセキショウに植え替えました。

そのほか底面に緑がなかったので、組織培養のニューラージパールグラスを散らして植え込んでいます。

環境も安定してきたので、このタイミングでアイゾメヤドクガエル”トゥムクマケ”をテラリウムに投入しました。完成直後だとカビ・細菌とかの雑菌が湧きやすいので、可能であれば少し見送って、植物が繁茂・安定してきたあたりで移すのがベターかと思います。

追加:ニューラージパールグラス、ビロードセキショウ、フィカス sp. “Murung raya”

撤去:なし

5ヶ月後

シペルス・ヘルフェリーがデカすぎましたので、右側もセキショウ系である「ヒメセキショウ」に植え替えました。ニューラージパールグラスはいい感じで育ってくれていますね。

このケージにはアイゾメヤドクガエルの”トゥムクマケ”が入っておりますが、タッドプールによく産卵してくれています。

追加:ヒメセキショウ

撤去:シペルス・ヘルフェリー、ブセファランドラ各種

反省と参考

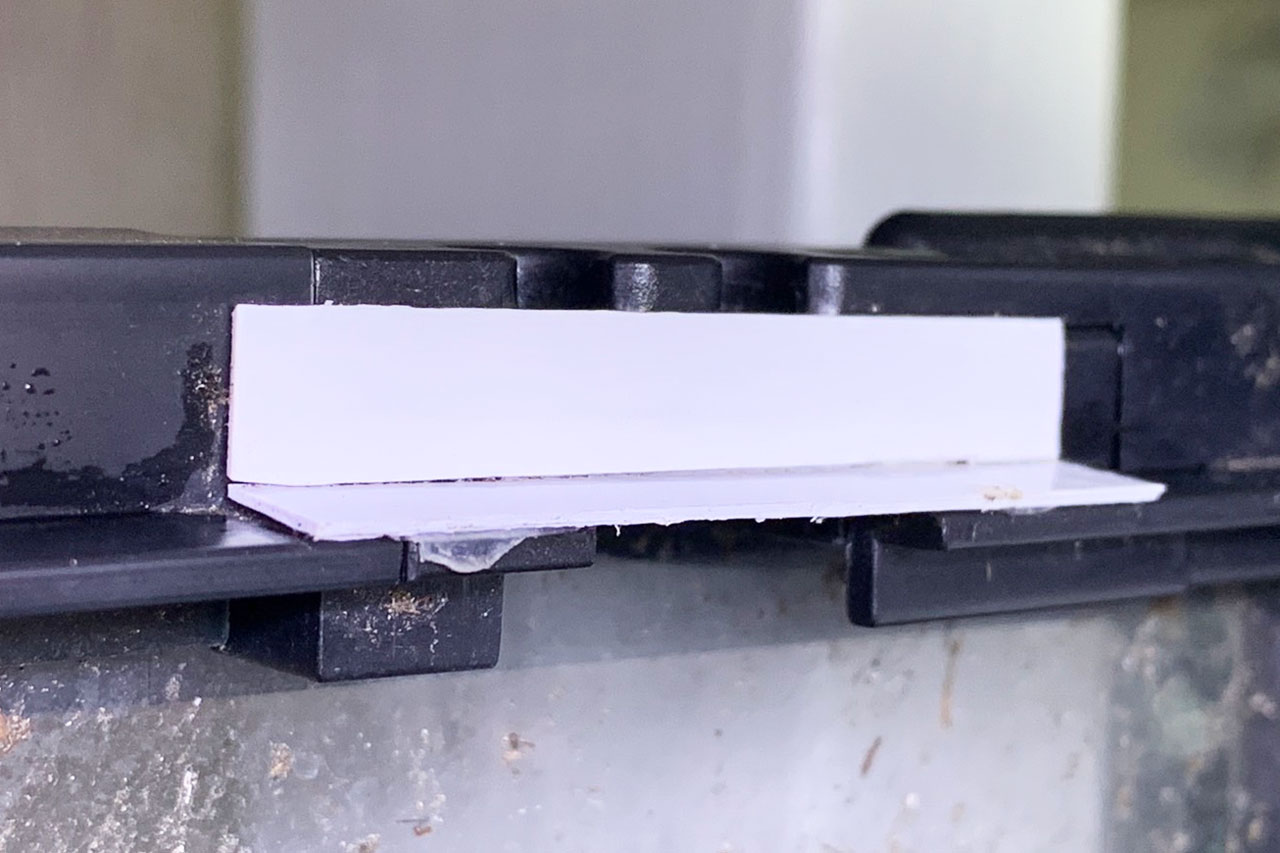

今回非メーカー製の安価なケージを使用しましたが、これがちょっと失敗しました。

そう思ったポイントが2点ありまして、1点は前扉のロック開閉が不便でほぼ両手を使わないと、扉を開けられないほど扱いづらいところです。

このツマミを下に引いたまま、扉を引かないとダメなのですが、そうするとよほど器用でない限り両手が必要になります。エサやり時は片手にハエのカップを持っていますから、非常に不便です。

2点目は「背面上部に隙間があってチビコオロギ・レッドローチが脱走する」など、テラリウム用としては致命的だったので、そのあたりの加工が必要だったところですね。

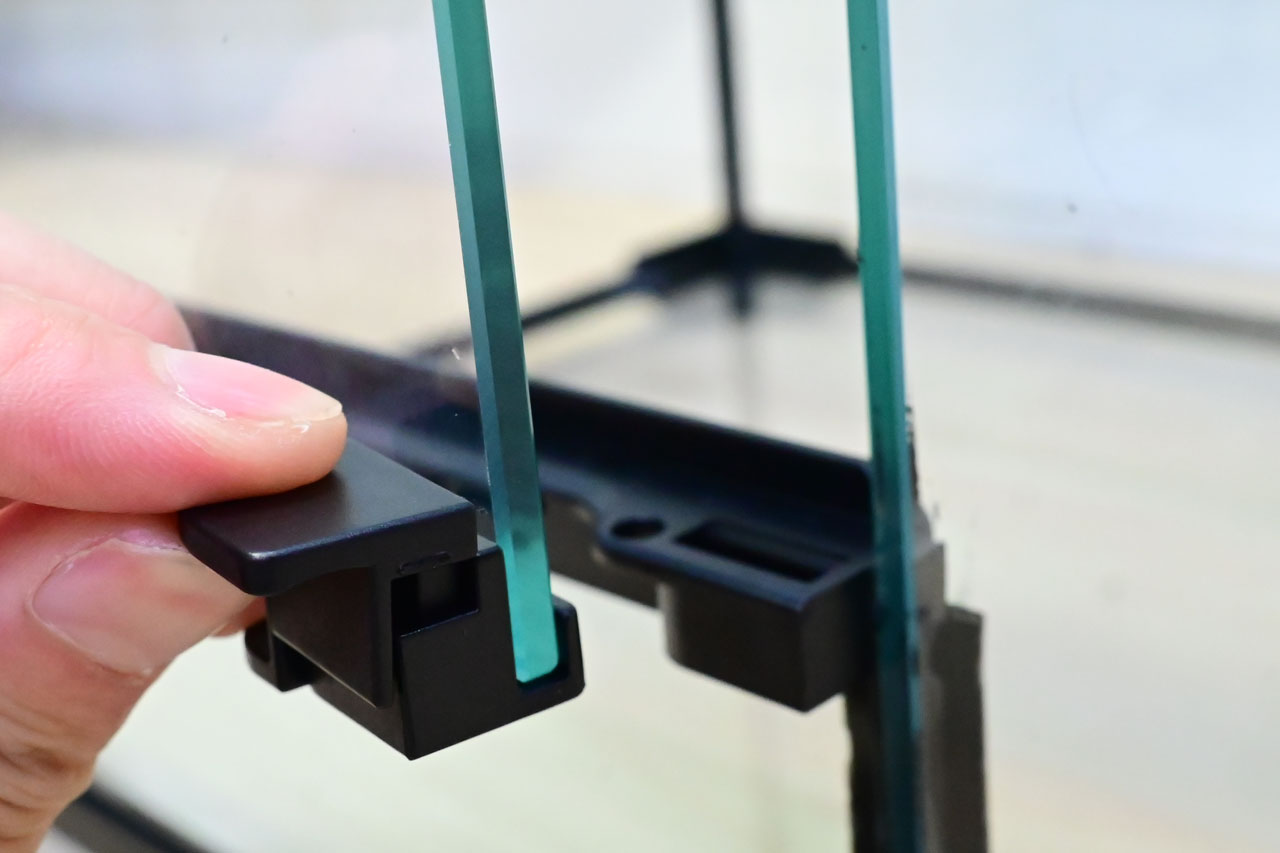

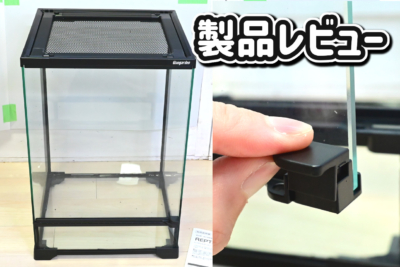

さて、後に入手しました大手メーカーであるカミハタの「レプタイルガーデン 3032」が、上記の欠点をカバーしておりますので、もし参考にされるならこちらのケージを強くオススメします。

特に前扉のロックに関しましては他社競合製品含め、圧倒的に使いやすく片手でスムーズに開閉可能です。私自身も、現在はすべてこのケージに統一して使用しているほど。

また上部のメッシュが粗め且つ硬いんで、結束バンドでミスティングノズルの固定が出来るというメリットがあります。

今回使ったケージではドリルを行いましたが、加工なしだと「マグネットタイプの増設キット」がマストです。しかしながら結構値段が高くケージ代の安さを帳消しにしてくるので、最終的なコスト・手間を考えてもレプタイルガーデンの方が良いかと思います。

興味があれば以下のレビュー記事もご覧ください。(高さ45cmタイプです)

.

おたま商会では本記事で使った「造形君」をはじめ、「植えれる君」「固まる君」などの各種テラリウム資材を販売しております!是非一度ご覧くださいませ。

ブログでのレビュー/批評も歓迎!

この記事へのコメント